Un patrimoine naturel

Ce bois, communal et installé sur un ensemble de collines, s’étend sur plus d’une centaine d’hectares (102,6 exactement), à proximité immédiate du village. Il s’agit donc du plus vaste espace boisé en Nord-Est Béarn, après la forêt de Bastard. Véritable patrimoine naturel, il est entretenu et régénéré en partenariat avec l’ONF.

Bénéficiant du régime forestier depuis 1935, il a d’abord été organisé en taillis sous-futaie de chênes et de châtaigniers, puis converti en futaie de chêne pédonculé.

Régulièrement organisées, des coupes de bois permettent aussi aux familles de faire leurs provisions pour l’hiver.

Mis en valeur par la commune, ce véritable oasis naturel qu’est le bois de Sauvagnon, fréquenté en toutes saisons par les familles, promeneurs, chasseurs, est également peuplé par une faune très diverse (chevreuils, sangliers, lièvres, lapins, renards…). Et il reste surtout très prisé par les sportifs de tous niveaux qui peuvent s’appuyer sur différents panneaux d’informations et autres cartes d’orientation consultables à l’entrée du site.

Oppidum, le « balcon » de Sauvagnon

Face à lui, véritable « balcon de Sauvagnon », se dressent majestueusement le pic d’Ossau et la chaîne des Pyrénées, visible dans sa quasi-totalité par temps clair.

Sinon, cet oppidum témoigne d’une occupation humaine très ancienne dans la région. Monument celte datant probablement de l’âge du fer, il offrait une position stratégique idéale, permettant de surveiller les environs tout en se protégeant des invasions.

C’est donc un lieu chargé d’histoire qui nous relie à une époque lointaine où la survie dictait la vie quotidienne. Selon une légende tenace, il s’agirait du vestige d’un ancien camp romain. Rappelons que, d’après la définition généralement retenue, un oppidum concerne tout habitat fortifié, souvent situé au centre d’un territoire regroupant des activités humaines.

Généralement, il s’accompagne de fortifications. A cet égard, et au-delà du point de vue unique proposé, l’oppidum de Sauvagnon garde une part de mystère…

Entretien

Véritable patrimoine naturel de la commune, le bois est entretenu et régénéré en liaison avec l’ONF afin d’assurer la diversité et la pérennité du peuplement végétal. Des coupes sont ainsi régulièrement organisées. Divisées en lots ensuite tirés au sort, elle permettent aux familles de faire provision de bois pour l’hiver.

Téléchargez le plan de révision d’aménagement forestier (2014 – 2033)

La faune et la flore

La Faune :

Chevreuils, sangliers, lièvres, lapins, renards et blaireaux peuplent notre forêt. La société de chasse (ACCA Sauvagnonnaise) dotée d’un garde-chasse, veille à l’équilibre des populations.

Des oiseaux de passage tels que la grive, la bécasse et surtout la palombe survolent aussi notre forêt.

La Flore :

Aune, châtaignier, chêne, frêne, hêtre, merisier, pin sylvestre peuplent notre forêt.

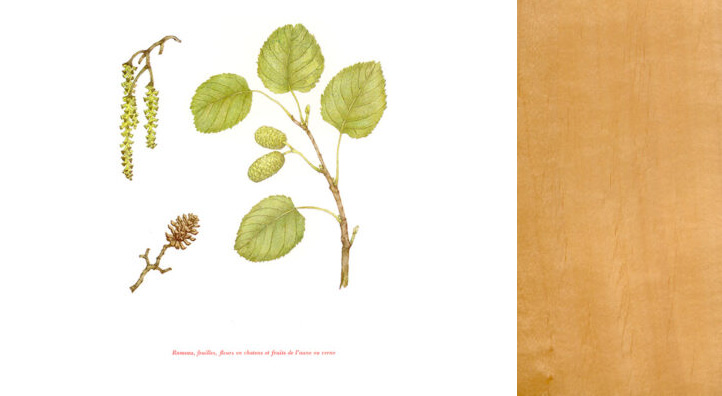

Aune

Dénominations

L’aune appartient à la famille des Bétulacées. L’espèce principale est l’aune glutineux, ou verne, ou vergne (Alnus glutinosa Gaertn.); en France, croissent également d’autres espèces, notamment l’aune blanc (Alnus incana DC.), l’aune vert (A. viridis DC.) et l’aune de Corse (A. cordata Desf.).

Description des arbres

L’aune glutineux est un arbre atteignant jusqu’à 20, voire 30 m. Sa croissance est rapide dans la jeunesse, mais sa longévité se limite à une centaine d’années. Avec ses branches étalées, il rappelle par son port certains conifères.

Écorce brun noirâtre, avec de nombreuses lenticelles en bandes horizontales, se fissurant sur les troncs âgés.

Feuilles simples, grandes, ovales, élargies, et arrondies au sommet, à borde, dentés. Leur face supérieure est recouverte, au moins pendant la jeunesse, par un miélat résineux.

Fleurs en chatons unisexués sur le même rameau. Fruits en forme de cônes ovoïdes globuleux, à écailles dures, d’abord vertes, puis brun-noir, s’écartant pour libérer des akènes bordés d’une aile épaisse. Les autres espèces sont de petits arbres ou des arbustes.

Châtaignier

Dénominations

Il n’existe en Europe qu’une seule espèce autochtone de châtaignier (Castanea sativa Mill., ou Castanea vesca Gaertn.) dont diverses variétés sont cultivées pour leurs fruits. Cependant, des châtaigniers japonais résistant à la maladie de l’encre (C. crenata) y ont été introduits.

Description de l’arbre

Arbre à croissance rapide dans le jeune âge et d’une grande longévité, pouvant atteindre 25 ou 30 m de hauteur. Les vieux châtaigniers isolés ont une cime développée et leurs troncs sont souvent creux. Il rejette abondamment de souche en donnant des perches droites pouvant être exploitées au bout de 10 à 25 ans.

Grandes feuilles lancéolées, dentées en dents de scie, glabres et luisantes à la face supérieure.

Fructifie en octobre, l’enveloppe épineuse (bogue) s’ouvrant en quatre valves qui laissent s’échapper trois châtaignes, ou parfois une seule, alors appelée marron et ressemblant au fruit du marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) qui lui, n’est pas comestible. Ecorce d’abord lisse et argentée, puis se fissurant longitudinalement et rappelant celle du chêne.

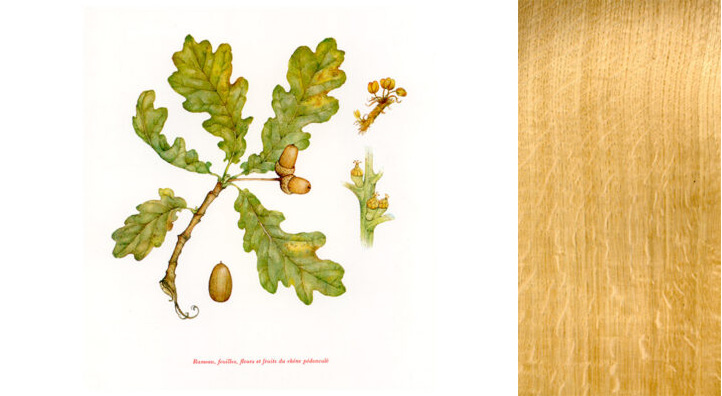

Chêne

Dénominations

D’emblée, entre les chênes (famille des Fagacées), une distinction s’impose : les uns sont à feuilles caduques, les autres à feuilles persistantes. Trois principales espèces de la première catégorie constituent les chênes blancs européens, dont les bois sont en fait confondus – le chêne pédonculé (Quercus peduneulata Ehrh.), le chêne rouvre (Quereus sessiliflora Smith), le chêne pubescent (Quercus pubescens Wild.). La présente monographie ne traite que de ces trois espèces. Les quelques espèces de chênes rouges, spontanées ou introduites, sont sans importance commerciale en Éurope. Les chênes à feuilles persistantes, appartenant à la seconde catégorie, sont le chêne vert, ou yeuse (Qercus ilex L.), et le chêne-liège (Quercus suber L.), dont le bois, très dur et nerveux, n’est guère utilisé que pour le charronnage, les manches d’outils et comme bois de feu.

Description des arbres

Le chêne rouvre et le chêne pédonculé sont des arbres de grande taille, à fût droit et puissant, à cime développée, à croissance souvent lente. Ils ont une grande longévité. Par contre, le chêne pubescent est de plus faible taille, et vit moins longtemps. Le chêne rouvre se distingue par ses feuilles glabres, longuement pétiolées, et par l’insertion de son gland, ovoïde, sur le rameau; alors qu’au contraire, les feuilles du chêne pédonculé, également glabres, n’ont qu’un pétiole très court ou nul, un gland allongé et pédonculé. Les deux espèces peuvent toutefois s’hybrider; il existe donc des formes intermédiaires. Le chêne pubescent a des feuilles très polymorphes, profondément découpées, velues à la face inférieure, au moins sur les nervures, et qui, sèches, persistent long- temps sur les rameaux en automne et en hiver. L’écorce est grise, plus ou moins brunâtre, à fissuration longitudinale prédominante, sauf pour le chêne pubescent, où la fissuration forme un réseau à maille carrée.

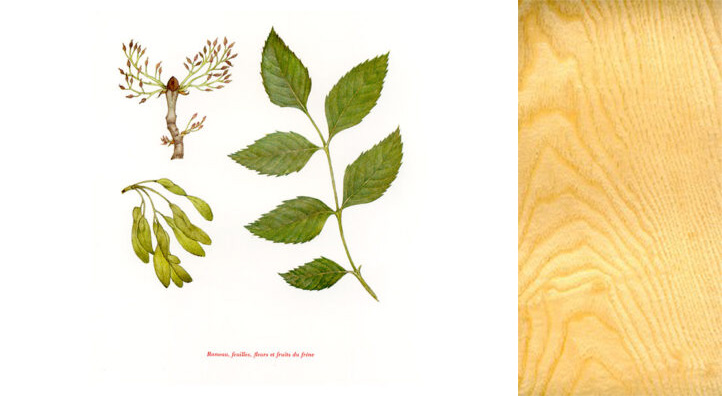

Frêne

Dénominations

Le frêne est le Fraxinus excelsior L., de la famille des Oléacées. Il existe également dans la région méditerranéenne deux autres espèces peu répandues – le frêne oxyphylle (F. oxyphylla Bieb.) et le frêne dimorphe (F. dimorpha Coss et Du.). Le frêne est appelé ash en anglais, Esche en allemand.

Description des arbres

Grand arbre atteignant de 30 à 50 m de hauteur et 1 m et plus de diamètre; fût cylindrique, mais pas toujours très droit.

Écorce lisse pendant le jeune âge, se gerçurant finement par la suite, de couleur gris jaunâtre clair. Gros rameaux d’un vert grisâtre, portant des bourgeons globuleux d’un noir velouté.

Feuilles composées, imparipennées, grandes, comportant de neuf à treize folioles assez grandes, acuminées, à dents aiguës en crochet.

Fleurs polygames nues, en panicules, apparaissant avant les feuilles. Fruits en samares ailées oblongues, tronquées ou échancrées au sommet, pendantes.

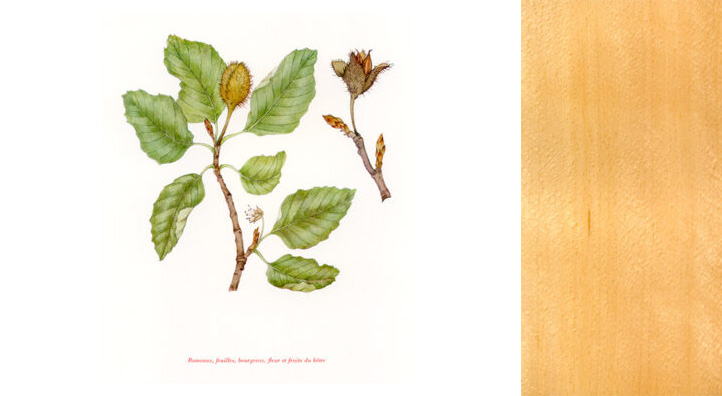

Hêtre

Dénominations

Il n’existe en France qu’une seule espèce de hêtre, le Fagus silvatica L., de la famille des Fagacées, appelé aussi fau, fayard, fay, fouteau en français, beech en anglais, Buche ou Rotbuche en allemand. Plusieurs espèces exotiques ou variétés ornementales (hêtre pourpre, hêtre pleureur, etc.) ont en outre été introduites. Elles sont plantées dans les parcs et jardins.

Description des arbres

Arbre élevé, au tronc remarquablement droit et régulier, à grande longévité; typique essence d’ombre, à couvert épais, rejetant peu de souche et formant le plus souvent des futaies, et parfois, dans l’Est, des taillis furetés.

Écorce lisse, claire, restant mince. Feuilles ovales, régulières, lisses, conservant des poils marginaux.

Fleurs mâles groupées en petits chatons globuleux et fleurs femelles groupées par deux. La fructification donne des faînes. Une faîne comprend deux fruits dans une capsule à valves épineuses mais non vulnérantes.

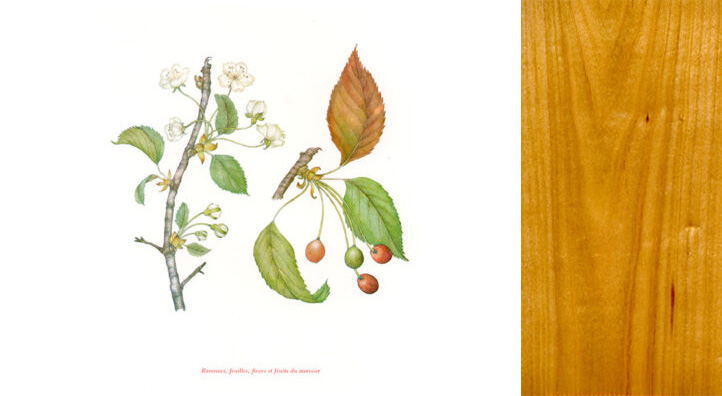

Merisier

Dénominations

Le merisier, ou cerisier-merisier, est un cerisier sauvage, le Cerasus avium L., de la famille des Amygdalacées. On le nomme cherry en anglais, et Kirsche en allemand.

Description des arbres

Arbre atteignant de 20 à 25 m de hauteur et de 0,40 à 0,60 m de diamètre, à croissance assez rapide et qui rejette bien de souche. Fût plus ou moins cylindrique, généralement droit. Écorce grise, initialement lisse, puis se fissurant avec le temps à la base du tronc et se pelant souvent en bandes circulaires qui portent des lenticelles d’où exsudent des gommes.

Feuilles caduques ovales, oblongues, acuminées, bidentées, dont le pétiole porte ordinairement au sommet deux glandes rougeâtres.

Fleurs blanches dialypétales, groupées en fascicules de deux à six.

Fruits subglobuleux ou ovoïdes, rouge clair ou noirâtres, comestibles, à chair douce (merise).

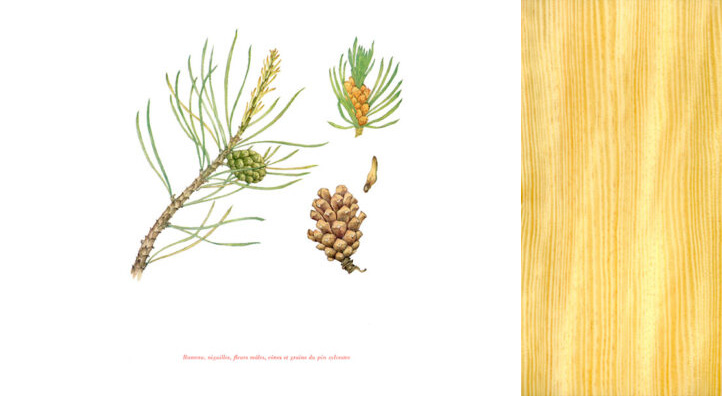

Pin Sylvestre

Dénominations

Il n’existe en fait qu’une seule espèce de pin sylvestre – le Pinus silvestris L. (famille des Pinacées, sous-famille des Pinoïdées), mais diverses races locales. Parmi celles-ci, on distingue des races d’élite, dites races nobles, qui croissent dans les régions septentrionales ou en montagne (pins de Riga, d’Écosse, de Laponie, des Vosges, d’Auvergne, etc.), des races de plaine, moins bien conformées et à croissance plus rapide (dont l’une des plus belles est la race de Hanau) et des races intermédiaires comme celle de Haguenau.

Plusieurs espèces voisines du pin sylvestre existent en France, ou bien y ont été introduites, notamment le pin de montagne (P. montana ou P. uneinata), le pin laricio de Corse (P. laricio Poir. var. corsicana) et le pin noir d’Autriche (P. laricio var. austriaca).

Description des arbres

La taille de l’arbre, la rectitude du fût, le nombre et la dimension des nœuds dépendent essentiellement de la race, tandis que la texture, la densité et les résistances mécaniques sont fonction de la provenance (altitude, climat, nature du sol, etc.). C’est en général un grand arbre à cime irrégulière, à fût très droit et élancé chez les races nobles, plus court, souvent flexueux chez les races banales, la décroissance restant toutefois plus faible que chez les autres espèces de pins. L’élagage naturel s’effectue rapidement et laisse une cime courte et conique chez les races nobles, mais il est tardif et imparfait chez les autres races qui conservent de grosses branches basses, ou de longs chicots, même dans les peuplements assez serrés. Les branches sont régulièrement verticillées; l’écorce, grise, épaisse et crevassée sur le tronc, reste par contre mince et rougeâtre à la partie supérieure du fût, caractère qui permet de reconnaître facilement cette essence. Les aiguilles, longues de 3 à 10 cm, sont groupées par deux sur des rameaux courts; plus ou moins tordues sur elles- mêmes, d’un vert glauque, elles constituent un feuillage assez léger. Les cônes sont petits (de 3 à 5 cm) et libèrent de petites graines ailées.